2025地球科學系統學術論壇--AI新時代的氣候調適

為呼應全球氣候趨勢與人工智慧技術的蓬勃發展,中國文化大學理工學院於 2025 年 3 月 22 日假曉峯紀念館 2 樓國際會議廳、大義館 5-6 樓,舉辦「2025 年地球科學系統學術論壇——AI 新時代的氣候調適」。本次論壇以人工智慧與全球氣候適應為核心主軸,透過結合地質、海洋、生科、地理、大氣等多方領域之專家提供政策面與研究成果的最新進展,將最新議題及知識與本校師生分享,期能促進跨學科的交流與合作,並共同探討在極端氣候與減碳目標下如何善用 AI 技術,強化災害防治、資源管理及生態保育等關鍵議題。

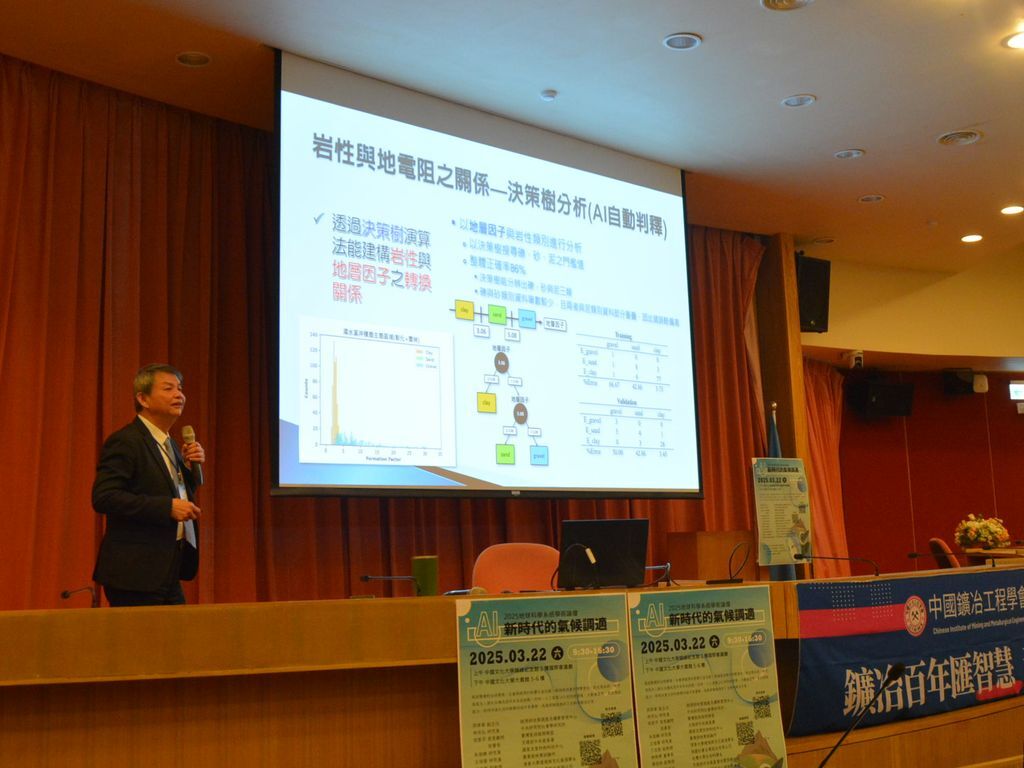

上午的兩場主題演講,第一場邀請經濟部地質調查及礦業管理中心邵屏華副主任介紹「在 AI 浪潮下臺灣地質資訊與地質資料供應的進程」。邵副主任首先闡述了當前人工智慧技術在地質調查領域的發展應用,說明政府單位如何整合累積多年的地質數據並與雲端平台結合,提供更即時與完整的圖資與資料傳輸。此外,他也分享了利用 AI 在地電阻判釋以及山崩目錄建立等實例,強調未來將持續致力於提升地質數據之可用性與準確度,以進一步加強災害防救及科研效率。第二場演講由中央研究院社會學研究所林宗弘研究員以「減碳社會學:台灣淨零轉型的民意與挑戰」為題,探討台灣推動減碳政策在社會層面的意見分歧與挑戰。面對全球 2050 淨零排放的目標,林研究員強調,結合長期民調分析,加強公民參與、資訊透明化,以及教育普及的重要性;並建議透過多元社會對話的模式,才能讓減碳策略獲得更全面的支持。

邵屏華副主任介紹人工智慧技術在地質調查領域的發展應用

林宗弘研究員探討台灣推動減碳政策在社會層面的意見分歧與挑戰

下午的論壇由採各系分組模式,各自邀請海洋、地質、生科、地理、大氣五個主領域的專家演講。本系在這次論壇邀請了臺北市立大學廖運志助理教授、格園社會企業股份有限公司林桐榮董事長及國立臺灣大學蔡政修副教授分享與論壇相關的議題。

廖運志助理教授介紹「變遷下的海洋生態與資源」,內容聚焦在全球與臺灣周邊海域的海洋生態現況及未來保育策略。廖老師從其參與 2010 年北極科學考察隊,以及於臺灣、日本沖繩與菲律賓海域進行深海生物多樣性調查的經驗為基礎,深入剖析當前海洋生態系所面臨的多重衝擊,包括過度捕撈、外來入侵種、汙染與氣候變遷等問題。

林桐榮董事長以其自身多年推動綠色產業與循環經濟的實務經驗,介紹「節能減排下的生物科技發展」現況,探討如何在氣候變遷已不可逆的現實下,藉由生物科技與創新商業模式達成節能減排的目標,同時兼顧農業經濟與環境永續。林董事長認為生物科技產業需自「與氣候共存」的思維出發,靈活整合農業科技、綠色能源與碳權交易等工具。

蔡政修副教授介紹「變遷、滅絕:古生物給我們的啟發」,演講內容環繞臺灣地區的古生物化石發現與研究成果,著重闡釋古生物在理解生物多樣性演變、滅絕與現生物種保育方面的關鍵作用。蔡教授認為,若能透過化石材料釐清過去環境劇變對生物群落組成的實際衝擊,就能為現生物種的保育、棲地管理乃至生物多樣性政策制定提供更科學且深入的依據。

廖運志助理教授介紹全球與臺灣周邊海域的海洋生態現況及未來保育策略

林桐榮董事長介紹藉由生物科技與創新商業模式達成節能減排的具體可行策略

蔡政修副教授提出以古生物學研究成果作為擬訂現生物種的保育依據的觀點